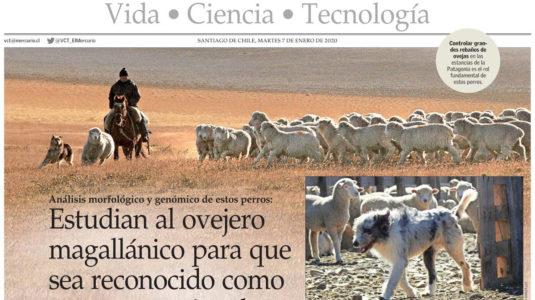

El diario de circulación nacional, El Mercurio, destacó entre sus páginas una de las iniciativas realizadas por el Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad (CIRENYS) de la Universidad Bernardo O´Higgins.

El proyecto es llevado a cabo por el doctor César González y este es un extracto de la nota.

Entre Aysén y Magallanes no hay más de 500 ovejeros magallánicos. El cálculo lo hace César González, veterinario, doctor en Ecología e investigador de la U. Bernardo O´Higgins, y uno de los científicos que estudian a este tipo de perros que viven en la Patagonia chilena. Junto con investigadores de la U. Austral, la U. de San Sebastián de Puerto Montt y el National Institutes of Health de Estados Unidos, González trabaja desde 2017 en este proyecto. “Aunque en el imaginario colectivo se sabe que este perro tiene ciertas características, ninguna institución oficial lo reconoce como raza.

Por eso surgió la idea de empezar a estudiarlo, ver de dónde viene, cómo se originó y cómo se ha mantenido en el sur de Chile”, dice González, quien también es investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (Capes). Lo primero fue estudiar la morfología del ovejero magallánico. “Se vio que había una homogeneidad del grupo, es decir, que son bastante parecidos entre sí”. Se trata de perros de talla mediana y “chascones”. Luego postularon a dos proyectos Conicyt (hoy ANID) para ver la genómica y compararlo con otras razas del mundo.Para eso recorrieron toda la zona de Aysén y Magallanes buscando perros con estas características que no estuvieran emparentados entre sí, para hacerles un examen de sangre. Colonos“Nuestra teoría es que este perro llegó a fines de 1800 a Magallanes. Sus ancestros son perros de trabajo del Reino Unido. En esa época no había razas propiamente tales. Este perro llegó con los colonos europeos, con los ovinos. Y desde esa época se han mantenido en esa zona”. Distinta suerte corrieron los perros que les dieron origen, dice González, que con el paso de los años se extinguieron.

El ovejero magallánico tiene un rol claro: trabajar en las estancias y manejar grandes rebaños de ovejas. “Al ser un perro de trabajo, tiene la particularidad de tener una relación súper íntima con los ovejeros, crean un lazo fuerte entre ellos. Y son particularmente fieles a sus dueños. Además, pueden pasar varios días caminando largas distancias; tienen alta tolerancia al dolor. Esto lo vimos en terreno: soportan las patadas de ovejas y espinas en los pies. Y son sumisos, se entregan sin problema para sacarles las muestras de sangre, por ejemplo”, agrega.Toda la información recabada lleva a González a una sola conclusión. “Con los datos que tenemos, ya podemos decir que es una raza.

Ya sabemos su origen y que es un grupo bastante homogéneo que ha tenido una selección natural para estar en la Patagonia, sometido a condiciones climáticas extremas, de frío, viento. Y los propios ovejeros han ido seleccionando los perros para trabajar según su comportamiento. Entonces hay un proceso de selección por más de 100 años, tanto natural como artificial, que nos da pie para decir que es una raza”. Eso sí, aún falta analizar datos genéticos. “Últimamente han llegado, sobre todo a Aysén, border collies y kelpies australianos y se ha visto cierto grado de mezcla.

Pero la gran mayoría, sobre todo en Tierra del Fuego (Magallanes), tienen un pool genético homogéneo. Los resultados preliminares muestran que no tienen gran aporte de otras razas”. Para González y los demás investigadores es importante que el ovejero magallánico sea valorado como raza chilena. “Poder conocer algo te permite conservarlo y, en este caso, conservar un patrimonio genético, que aunque venga de afuera, se desarrolló por varios años en la Patagonia. Quizás tenga genes particulares que sea útil conocer”. Pero también es clave conservarlo, advierte, porque ya es parte de la cultura de la zona. “Hay una fuerte asociación con los ovejeros en el sur. Es parte de la cultura de la Patagonia. Entonces es importante conocerlo para poder apreciarlo”.

Controlar grandes rebaños de ovejas en las estancias de la Patagonia es el rol fundamental de estos perros. Parte del estudio contempla mediciones morfológicas de estos perros. Se desconoce el año exacto en que estos perros llegaron a Chile. El pelo largo y desordenado es una de sus características físicas.