Impacto causó en todo el mundo la fotografía que circuló en redes sociales de la muerte de Sudán, el último rinoceronte blanco macho que quedaba vivo. Millones de comentarios que lamentaban la desaparición definitiva de una especie animal, acompañado de expresiones de tristeza que levantaron un tema que, por un momento, olvidamos por completo: la extinción animal.

Son múltiples factores los que influyen en este proceso, siendo la más normal aquella selección natural que nos enseñó Darwin, pero que puso el pie en el acelerador con todos los cambios climáticos de los que somos testigos y, por qué no asumirlo, en gran parte responsables. Por ello, el riesgo en el que se encuentra la flora y fauna nativa de cada territorio es inminente.

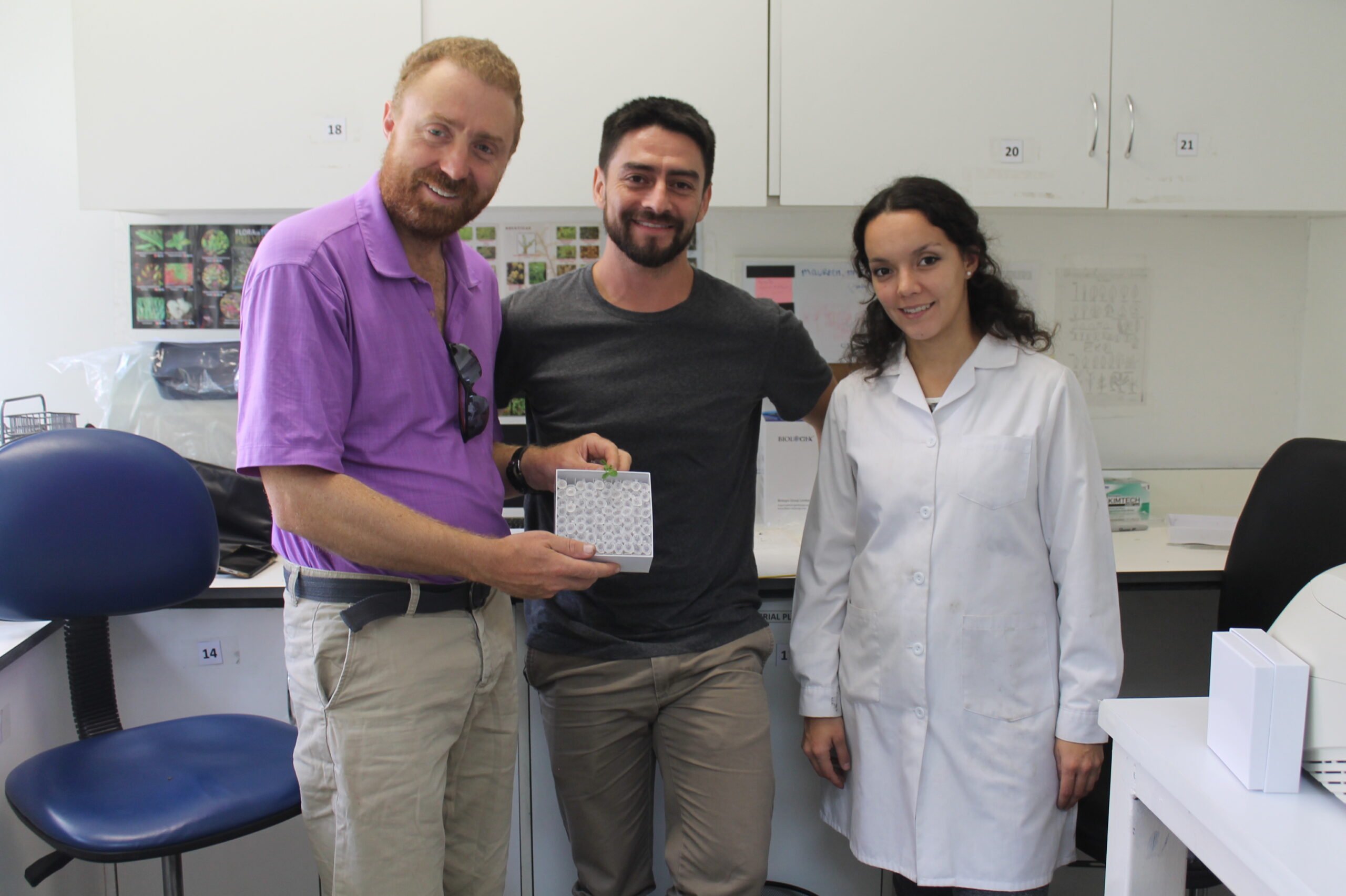

Para entender más sobre este caso y muchos otros que no conocemos – o no recordamos -, el investigador del Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad (CIRENYS) y académico de la Universidad Bernardo O’Higgins, César González, revela detalles sobre la extinción de especies en el mundo y sus efectos en la raza humana.

¿La extinción de diversas especies es un proceso natural o hay factores externos que están interviniendo?

La extinción de especies, en sí, es un proceso natural y se ha evidenciado en los registros fósiles, pero lo que está pasando en la actualidad es que estas desapariciones se están dando en una tasa muy acelerada, mayor a la que se ha visto en el pasado, equiparándose a 5 grandes proceso de extinción en masa. Lo que pasa, es que esa extinción, que algunos denominan el antropoceno, es principalmente ocasionado por las acciones humanas, por lo que todas las especies del planeta están sometidas a nuestra responsabilidad, producidas por 5 grandes factores: las invasiones biológicas, sobreexplotación de recursos, la contaminación, la pérdida de hábitat y el cambio climático.

¿Qué otras especies podrían tener el mismo destino en los próximos años?

Bien es conocido que el Oso Panda está en peligro de extinción hace mucho tiempo, debido a que los bosques de bambú se están talando a gran escala. También, la vaquita marina – cetáceo más pequeño del mundo que vive en las costas de México – producto de la pesca de arrastre de otra especie y que, por azar, se mete en las redes y está muriendo. Incluso, en Chile, se pensó que quedaban pocos Zorros de Darwin, pero se encontraron especies en un hábitat desconocido para los investigadores. Entonces, el cambio climático y la acción del hombre están haciendo que los animales migren o mueran definitivamente.

¿Qué sucede después de la extinción? ¿Hay alguna forma de que retornen los ejemplares?

He visto que, con los avances tecnológicos de hoy en día, hay un plan de traer al rinoceronte blanco nuevamente a la vida por medio de la clonación, mediante un banco genómico de ejemplares para sacar una población y regresarla al ambiente natural. Pero, hay que preguntarse si vale la pena hacer eso, si las condiciones que llevaron a esa especie a la extinción aún persisten. Entonces, eso hay que cuestionárselo, ya que esos mismos recursos se pueden destinar para proteger a otras especies que están en riesgo, más que traer una especie carismática.

¿Cuál es el riesgo que corre la especie humana ante estos acontecimientos?

El funcionamiento del ecosistema nos proporciona servicios, conocidos como “servicios ecosistémicos”, reconociendo que los animales tienen un valor fundamental para la persistencia de la especie humana. Al extinguirse las especies, estamos perdiendo interacciones y el funcionamiento normal de los ecosistemas, rompiendo cadenas, provocando que otras especies se extingan. Por eso es que hay que concientizar a la población para tener la capacidad de apreciar la importancia que tienen los otros seres vivos que están con nosotros.

En ese sentido, ¿qué acciones podríamos tomar los humanos para preservar especies?

Primero que todo, pienso que hay que tener conciencia personal de la importancia que tienen los otros seres vivos que conviven con nosotros, el rol que tienen para nuestra subsistencia y respetar las otras vidas.

En términos particulares, podemos documentarnos para conocer lo importante que son algunos animales, por más insignificante que sea en tamaño o apariencia. Por eso, espero que las decisiones sean basadas en evidencias científicas, teniendo importancia el rol de la academia de hacer estas interacciones con los servicios públicos que toman las decisiones y con los privados para conseguir recursos.

Entonces, si hay especies que desaparecen, otras debiesen nacer…

Por supuesto, si la vida se sustenta en extinción y especiación para formar nuevas especies. En el registro fósil hay 5 extinciones masivas, desapareciendo más del 50% de la población del planeta, pero luego se repobló y…aquí estamos. Ahora, la recuperación de las especies en nuestro planeta es muy largo y cambia constantemente, por lo que cuando eso ocurra, probablemente los humanos ya van a estar extintos.